手書きの適当回路図しかなかったが修正を繰り返してわからなくなってきたので書き起こしてみた。ハーフブリッジの直流ブラシモータドライバ回路だ。

マイコンでPWMを作り、IR2302MOSFETドライバでルネサスのRJH60F6DPK(600V IGBT 85A)2パラを駆動する。バリスタとスナバ回路で逆起電力を低減しているつもり。本当は150Vくらいの高電流流せるパワーMOSFETがよかったが、秋月によさそうなのがない。なのでかなり高耐圧のIGBTを使っている。

EVバイクなので、後退はしないからハーフブリッジで十分。2パラで170Aまで流せるはず。実際、8s2p18650セルでシャント抵抗には発進時に150A流れたりしているので定格としては想定内。ただし減速時はモーターの起電力がローサイド側のIGBTのボディーダイオードを流れる。今回ローサイド側のIGBTが両方死んでいたので、これが原因かもしれない。

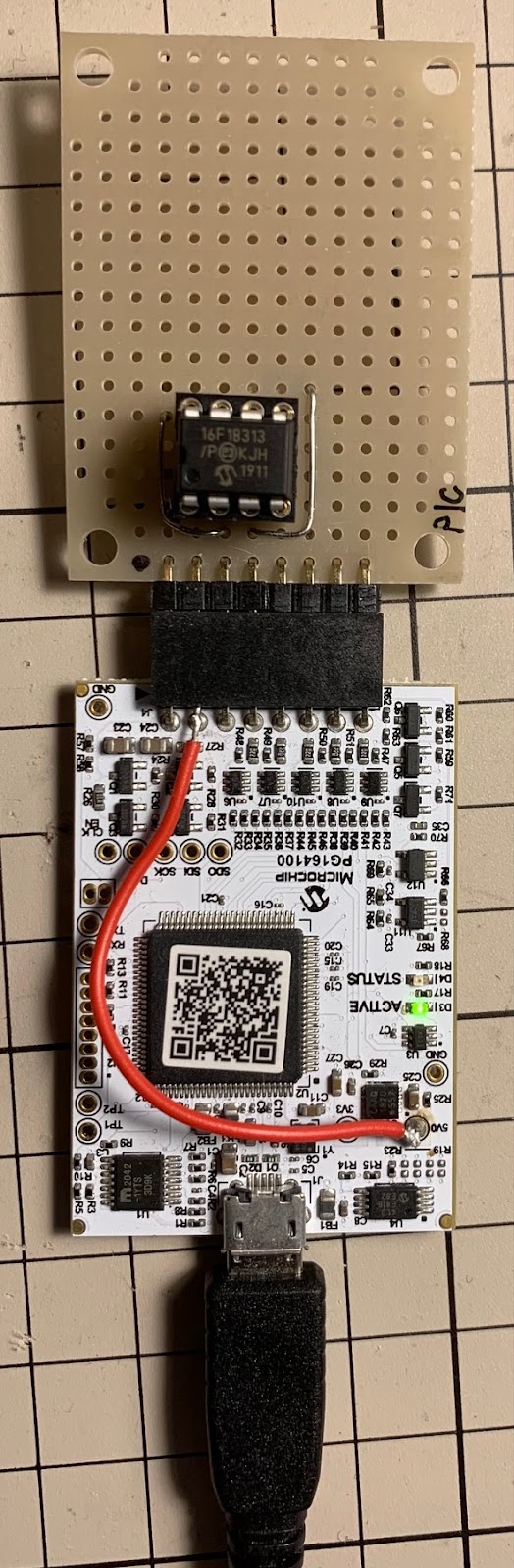

まだ元気な時のモータードライバ回路。