EVバイクのスロットルレバーは、可変抵抗にレバーをつけ、さらに手を放した時にスロットルが戻るよう、バネで留めている。

このスロットルのケースをハンドルにガッチリ取り付けたいが、針金、両面テープなどいろいろ試したものの、なかなかコレというのがない。

自転車用ははっきり名前がわからないが、ホースバンドという製品を使えばよさそうだというのは早くから感じていた。しかしスロットルケースが汎用品の組み合わせなので分厚く、ホースバンドをケース内に収めることができないので改良を考えていた。薄い可変抵抗が手に入ればいいのだが。。。

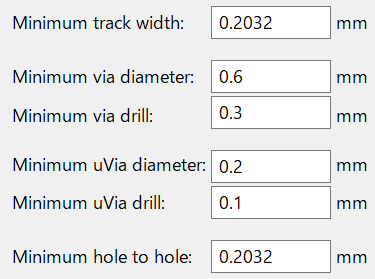

手持ちの可変抵抗を並べてみた。右から30年ほど前にデジットで買ったもの、部品箱に入っていた10年くらい前に買ったもの、左が秋月電子現行品である。抵抗器本体の分厚さも多少あるが、ねじ切り部の長さがどんどん伸びてきたことがわかる(ねじ切り部の上が回転する軸なので、軸を切ったとしてもねじ切りより薄くできない)。

手持ちのデジット品はCカーブだったので使えないし、現行のデジットの可変抵抗もねじ切り部が伸びていたので、当時デジットに通っていた友人にBカーブ品を分けてもらった。

軸をカットし、溝を作る。上が秋月電子現行品、下が入手した昔のデジット品だ。6mmほど薄くできたことがわかる。

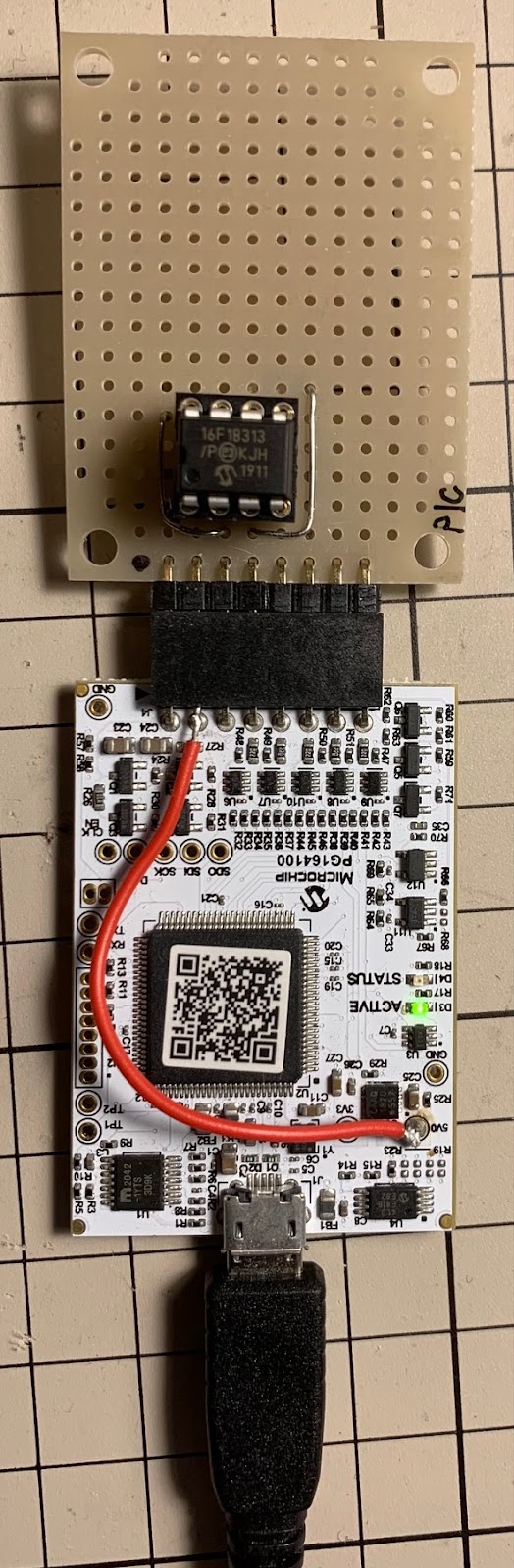

ケースの底にホースバンドを取り付け、その上に可変抵抗を載せる二階建て構造。

余裕で収まった。これでスロットルのハンドル取付問題はやっと片付いた。

世の中の自作EV勢はどういった構造にしているのだろうか。