OnSemiconductorのFDBL9403-F085T6は表面実装パッケージ(H-PSOF8L?)だが、これだけのために基板を起こすのももったいないので、ベタ銅基板をけがいて作成。

2022年5月21日土曜日

パワーMOSFET基板

OnSemiconductorのFDBL9403-F085T6は表面実装パッケージ(H-PSOF8L?)だが、これだけのために基板を起こすのももったいないので、ベタ銅基板をけがいて作成。

2022年5月14日土曜日

コンデンサ式スポット溶接 回路設計

①スーパーキャパシタの構成

タカチのYM-150をなんとか使いたい。500Fスーパーキャパシタは最大4個入る。4個なら2パラ2直列がよさそうだが、スイッチ用のMOSFETや回路規模を考えると全部入らない気がしてきた。

3個なら直列8.1V/170Fか、並列2.7V/1500F。エネルギーなら前者有利、ジュール熱は電流依存だから後者。直列にするとスーパーキャパシタ間の電圧バランスが崩れそうで、モニターが面倒だからとりあえず並列にする。2.7Vなんて低電圧に見えるが、前述のスーパーキャパシタの放電を見る限り大丈夫なはず

②充電

2.7Vは中途半端な電圧なので、手持ちのCVCC電源から直接供給する。最初は0.5Ω抵抗で電流制限し、キャパシタ電圧をモニターしながら十分上がってきたら電流制限をMOSFETでバイパスさせることで充電を速める。

P-chMOSFETの手持ちがなかったのでN-chを使う、ゲート電圧高めだしいけるはず。1815は貴重品になってきたので、手持ちの多い2SC458を使う。

③放電

オンセミコンダクターのNchMOSFET FDBL9403-F085T6CT, 40V/連続300Aも流せて、on抵抗は0.95mΩしかない。すごい。さらにこれを5パラで使う。

ただ、ロジックの5VだとIdが100A、on抵抗も1.3mΩと性能が出ないので、ゲート電圧10Vを設定する。MOSFETドライバはInternational RectifierのIR4427、これも6V以上なのでゲート電圧10Vで動作させる。

④ユーティリティ

表示はOLEDモジュールSO1602AWWB、スピーカは小型のUGCM0603APE。押しボタンスイッチは放電パルス幅切り替え用と、放電開始用の2つ、充電の切り替えSWが1つ

秋月の同期式昇圧型スイッチング電源モジュールがちょうど入力2.7Vからなので、キャパシタ充電用のCVCC電源2.7Vを使い、まず10Vに昇圧し、MOSFETドライバやMOSFETをドライブする。降圧して5Vロジック、さらに降圧して3.3V有機ELパネルを駆動。

2022年4月26日火曜日

コンデンサ式再考

2022年4月20日水曜日

リチウム電池式スポット溶接

コンデンサ式スポット溶接はうまくいかなかったので、今度はリチウム電池式をテストしてみた。定格は2C放電だが短時間なら10C程度は流れるので、並列にしてやれば溶接できるはず。リチウム電池パックが必要になるがその溶接をしたいのでまずは電池ボックスを可能な限り低抵抗ではんだ付けするしかない。

18650を4パラ程度では赤熱せず。徐々に増やし、最終的に12パラ接続なら0.15mm厚Ni板が溶接できた。すでにタカチのYM-150を買ってあるがなんとか入りそう2022年3月30日水曜日

スポット溶接機DIY

電動バイクのリチウム電池パックを大容量化すべく、スポット溶接機の制作を考えている。500Fスーパーキャパシタを使った簡易溶接を見かけるが、放電時間をマイコンで制御してフル固体素子はできないだろうか。

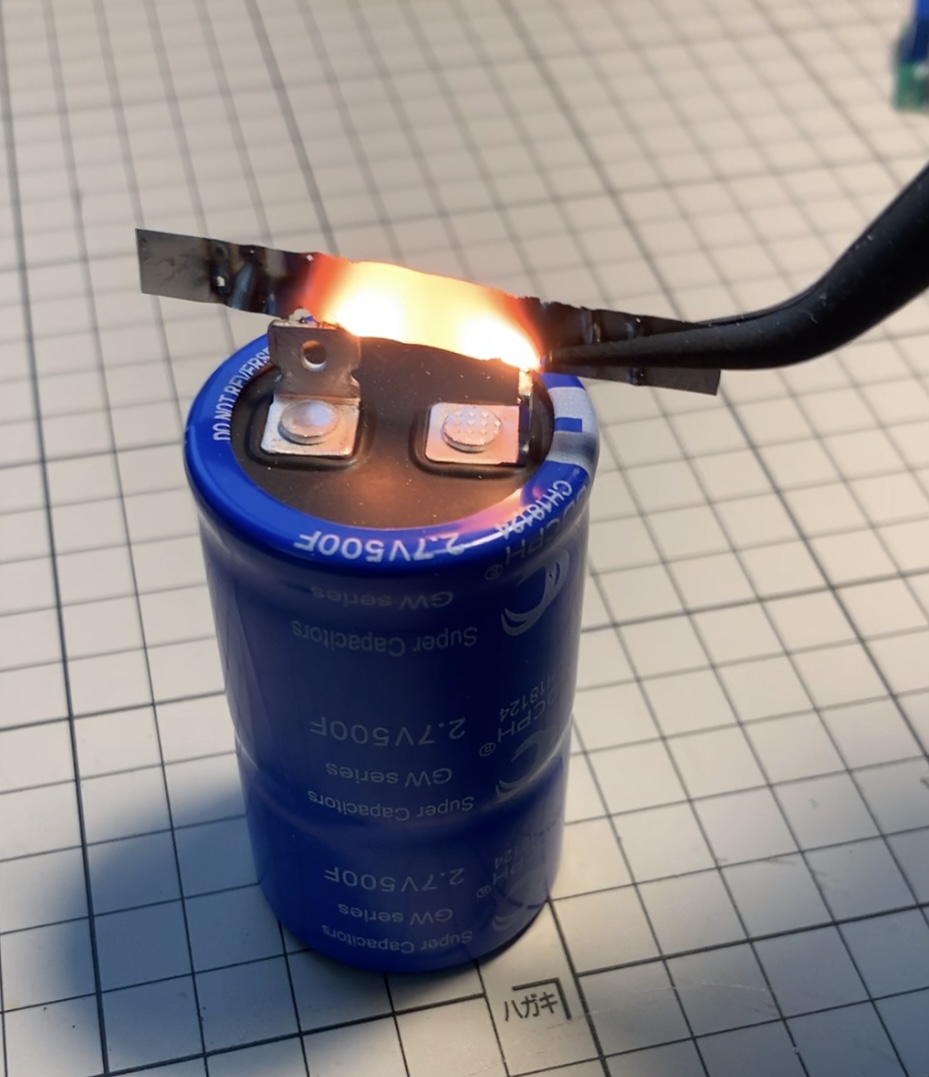

試しにアリエクスプレスで2.7V500Fを4個購入。しかし2個は全く充電されない。残り2個は充電されるものの、2.7Vで1Aくらいしか吸い込まない。放電はするものの弱い。充電クーロンから推定する容量は1/10の50Fくらい?コンデンサがダメなのか、そもそもコンデンサはこの程度なのかよくわからず。。。

2013年3月12日火曜日

DELL XPS 15Z

2012年12月16日日曜日

amateur radio

家から近くHPにまとまっているここが参考になった。

http://www.amateur-radio.org/

最初、walk-inとあってもなにそれ、申請しなくてもいいの?とか、何を用意していけばいいの?と疑問に思うことばかりだった(たぶん、最初に受け方とかも含まれた参考書を買えばよかったんだろうが)。問題がすべてwebにあるので、問題集すら買わなくてもいいかと思った。

問題集

まず、問題は決まっていてその中から出題される。TechnicianとGeneralは300問ずつくらいだし、Technicianは相当簡単なので、同時に受けてもよかった気がする。Generalはバンドプランとか法規覚えることが多く面倒だった。むしろExtraは工学の問題の割合が多く、結構簡単に感じる。

Sunnyvaleの受験場は、公園にある小さい公民館みたいなところで、試験場所を示す看板等は一切ない。Redwoodの受験場は、図書館の2F。住所はWeb上に書いてあるけど、その中のどこかぐらい書いてもいいのでは・・・?とにかく、$15持って、FRNをメモしていけばok。鉛筆や電卓すら貸してくれる。

試験に受かると、VECのページにその日のうちに誰が受験してどのクラスに合格したか表示され、3日するとコールサインが発給される。FCCのHPで住所とかクラスとか確認できる。

FCCのコール検索

1週間以内にARRLからの勧誘と、ライセンスカード(無線従事者+局免許)が届く。なんというレスポンスのよさ、便利さ・・・包括免許があるとは知っていたが、そもそも局免許の概念がないとは。ただし、逆に再申請しないと10年でライセンスが失効する。

カタログ(要するにDM)が届くようになった。ICOM, KENWOOD, YAESU, COMET, DIAMOND ANTENNAと見慣れたメーカーが並んでる。バーテックススタンダードがこっちではYAESUなのか?と思ったら八重洲無線はモトローラに切られていたのね・・・。VX-1で時が止まっていたけど、今はVX-3Rなのかー、ゼネカバ受信と中波コイル付き?これは欲しい。

調べてみたら、日本のリグとコールでそのまま米国で運用できるが、米国のリグ・コールでは日本で開局手続きをしなければならないらしい。この非対称ぷりはなんとかならんか?

JARLの説明